< やったー、また会えました。ツバメ >

今年のツバメの飛来は早く、相模原の方では3月20日ごろに確認した情報を受けました。

町田でも3月下旬に鳴き声を聞いた方から情報をもらいましたが、

実際に私は本日午後、やっと確認しました。

「ピチュピチュ」と鳴きながら幼稚園の園舎上空を飛び回る姿に会えました。

生きていました。遥々海を北上して、ほぼ巣を作った、または生まれた同じ場所に戻ると言います。

渡り鳥はこの行動を毎年繰り返しているのですから脅威の生きものです。

今年もまた園舎に巣を構え、かわいいヒナを育ててくれるでしょうか!

お山では池に水を戻し、復旧させました。

土を乾燥させたかったのですが、思ったより雨が降り乾く前に大分雨水が溜まってしまいましたが、

地中に眠っていた小さな生きものが目覚め、酸素もたっぷり加わり、豊かな止水が甦るでしょう。

モツゴもヤゴも元気です。メダカもオタマジャクシも群れになって気持ちよさそうです。

たんぽぽも咲き、キランソウも素敵!タチツボスミレがあちこちで開花しています。

春ですね。今日は清明。清らかで明るい春の到来です。

たんぽぽの花弁の中に潜り込んでいるのはこの時期にしか見られない、

たんぽぽの花弁の中に潜り込んでいるのはこの時期にしか見られない、

スプリング エフェメラル!春の妖精と称される小さな使者です。

今日はスジグロシロチョウにも会いました。

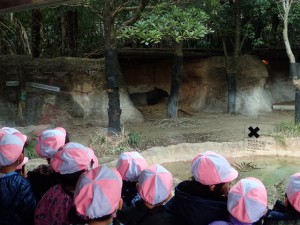

そして年少さんは大変いい子で遠足を終えました。

そして年少さんは大変いい子で遠足を終えました。