< お腹が空いたので終了 >

今日は内部役員会(理事会)を開いていまして、ブログ掲載も今になってしまいました。

もうお腹が空いたので今日はおしまい。

赤く、地球に近い火星を見て帰ります。

明日から水無月!月日の経つのは本当に早い、早い。

今日は内部役員会(理事会)を開いていまして、ブログ掲載も今になってしまいました。

もうお腹が空いたので今日はおしまい。

赤く、地球に近い火星を見て帰ります。

明日から水無月!月日の経つのは本当に早い、早い。

♪ 卯の花の匂う垣根に 時鳥早もきなきて

忍び音もらす 夏はきぬ

♪ 五月やみ蛍飛び交い 水鶏なき卯の花さきて

早苗植えわたす 夏は来ぬ

ご存知唱歌の「夏は来ぬ」です。私の好きな唱歌のひとつですが、

今年はまだホトトギスの声を聞いていません。

待っているのですが・・・・・・。

日本の里山を歌ったこのような歌詞は、唱歌によく出てきます。

昔は人々の暮らしが自然の中によく溶け込んでいたんですね。

歌詞の内容をすべて説明できますか?

金曜日はオバマさんの広島訪問書簡に涙し、土曜日はプレ幼稚園での先生方の張りきりに胸打たれ、

日曜日はミーシャの「オルフェンズの涙」を聞き、世界中の無意味な戦争を嘆き、

今日は消費税の値上げ見送りの根拠に疑問を持ち、

毎日様々な報道と情報の中、自分を見失わないように、そして気持ちをリセットするために、自然の声や音を求めます。

既にホトトギスはいつもの繁殖地に来ているようですが、私の周辺にはまだ立ち寄ってくれません。

一度は声を聞かないと、私の夏は来ないのです。

明日は火星が地球に一番近づく日。晴れる予報なので見てくださいね。

赤く輝く惑星、火星!

次の報道は火星に生命体発見!かも知れません^^;

動物村は9月に延期できました。明日お手紙を持っていきます。

なでしこジャパンをご存知の方も、カワラナデシコの花をきちんと知っているでしょうか?

古くから日本では親しまれている野草です。

秋の七草にもなっているお馴染みの花ですが、ご存知でしょうか?

今幼稚園の花壇できれいに見られます。ピンクがかわいいお花ですね。

大和撫子とも例えられる日本の女性を現すお花。

幼稚園にいらした際はどうぞご覧下さい。(ナデシコ科)

置かれた場所で日差しを追ってきれいに咲いています。

時々花を眺め、お山の緑を見つめ、今日も精神統一をするのです。

今日は少し苦言をお伝えします。

5月も中旬に入り、気温も高くなって来ました。

活動が活発になりますので、ご家庭での休養はじっくりとってください。

早寝・早起き・朝ごはんは言うまでもありません。

これも家庭で出来る健康管理、保護者の務めです。

同じように、子供だけでは管理できない幼稚園や学校との連絡あれこれ、そして各種費用のかかる集金事務やそれに伴う手続き等々は、保護者の皆様の責任義務です。

平成27年度の写真公開が年中・年少さんは3月末日、年長さんは4月末日で終了しました。

中野写真館さんからもお手紙が出ていますし、幼稚園でも月の便りや春休みのお手紙に載せています。

その集計報告をもらいましたが、公開時期を1年間に延ばしたにも関わらず、「申し込みができなかった。なんとかして欲しい」と連絡があったそうです。

何度もお知らせをした通り、年度末までで終了です。とお伝えしたら、

「子どもの思い出を奪うのか!」と憤慨されたそうです。

社会を構成する私たちは、ある一定のルールに従って生活し、行動しています。

それを踏まえますと、このようなお怒りは非常に不条理であり、写真館さんも大変困ってしまい、苦慮されたそうです。

子どもの思い出を提供するサービスとして各行事や日常を写真に撮っています。

幼稚園に通う子どもたちの本分は、元気に幼稚園で活動できることです。

しかし親の心情としてその一コマを見たいご希望はよくよく理解しているので、どの幼稚園も学校も写真販売を行っているのでしょう。

そうであれば、販売方法や展示方法にそれぞれのシステムやルールがあります。

これに則って購入することが世間一般のルールです。

1年間の申込期間がありました。

それを実行出来なかった理由はご本人にあり、相手に解決方法を求めるものではありません。

特段の理由があるのであれば、期間終了前にご相談いただくのが筋というものです。

お互いに役割があり、それを遂行することで人の社会は成り立っています。

まずはご自身がご自身の出来ることをしっかりやりましょう。

今年度も写真の公開は編集が出来次第順次指定のネットワークで販売いたします。

購入をご希望の方はどうぞお忘れなく、お暇な時に手続きしてください。

新入園児さんで方法などがわからない場合はご連絡ください。

これから販売のお知らせも出ます。

どうぞ見落とさないように気をつけて見ていてください。

ツバメがグラウンド側の出入り口に来ている。

すぐ近くでその飛び姿を見て私は思わず叫んでしまった。

「ツバメさーん、どうしてそんなに飛べるのーーーー」

すると子どもたちも、「オーーーイ。ツバメさん」と叫ぶ。

昨年からの作りかけの巣を再度利用したいようだ。

ちょうど反対側の壁に、ツバメ用の既製の巣を3年前から掛けているのだが、こちらへはちっとも顔を向けてくれない。

「どうしてこっちに巣箱を掛けたのに使ってくれないんだろう?」

「おーいどうして使わないのーーーー。」と私。

「柔らかくないからじゃない・・・・・」

「クモの巣も付いてるし・・・・・」

「たくさん入れないからじゃない・・・・」と子供たち。

次の瞬間職員室の窓に顔を入れ、「何でテレビあるの???」とまったく違う好奇心を口にする。

子どもとの会話には時としていろいろなことを教えられ、そして大いに愉快にしてくれる。

彼らの心の中を覗いてみるとどんな世界が広がっているのだろう!

好奇心と探究心と感性が渦巻いているのだろう。

だからこそ、幼児期には多くの体験を重ね、感性をよくよく磨いて欲しいの出ある。

ほんの20数年でこの心が曇ってしまうのはなんとも残念だ。

大人になっても同じような心で物を見、聞き、自分の感性をいつも大事にして欲しい。

ツバメはグラウンド側に巣を完成させるだろうか!

玄関よりもより身近にツバメを見てもらえるので、そして何よりカラスから巣を守れる場所だ。

懸命に生きる姿を共に見つめよう。

ツバメ用既製巣箱(日本野鳥の会)

明日は年長さんの遠足です。

昨年から利用している子ども科学館へ行ってきますが、

今年は先生方が大変工夫を凝らし、子どもたちの興味を引き出すべく予習時間を設けました。

先生方も調べて知ることは多く、勉強になっているようです。

それはそうです!子どもたちに伝えたいことの内容は、まず自分がよく把握して何より興味を持つことが大事です。

地球は宇宙に浮かぶ奇跡の星。

星はどうやってできたのか?地球の中はどうなっているのか?熊本や大分で起きている地盤の変動(地震)はなぜ起きるのか?

フロリダの竜巻は何が原因なのか?カナダの山火事は自然環境にどのような影響を及ぼし、野生動物たちはどうなったのか?

ちょっと太陽系の話とは違うか^^;

まずは先生自身が自然事象に関心を持ち、調べて見ることです。

明日は多くの学校が予定を入れているようです。

迷子にならないように、怪我をしないように、上手に社会見学をして来ましょう。

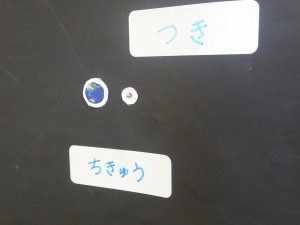

年長の先生方が作成した太陽系図。3階の踊り場に貼ってあります。

これが太陽系の中の地球と月。

さていよいよ1日教育が始まります。

お弁当を持たせてください。幼稚園で、みんなで食べるお弁当の時間の始まりです。

美味しく食べられるとびきりのお弁当を用意してください。

お母さんのお母さんたる本領発揮です。

ランチマットは自分で扱えるでしょうか?

特に年少さんは難しいかな???

明日はフリーの先生方も総動員で食事のお手伝いに行きます。

年中、年長さんは大丈夫でしょうか^^;

忘れ物をしないようにお願いします。

全部食べて帰りましょうね。

外遊びも全学年で始まりますが、お天気が雨ですか?

幼稚園も本領発揮です。

今日はどうやら黄砂が飛んでいるのか、あたりがくすんでいて爽やかではありませんが、

季節はすっかり春の装いで、野外での活動が気持ちの良い気候となりました。

幼稚園の一般開放にも多くの方がいらしているようですが、ここでもう一度見直して欲しいことをお伝えします。

特にお山へ行く場合です。さあ、どんなことが思い当たるでしょうか?!

野外の自然環境に出たとき、皆様はまず何を感じますか?

緑の大切さ、開放感からの癒し、美しい景観、心身のリフレッシュ、などなど様々な感覚をもたれるでしょう。

いいですね。これは生きていく上で必要な感覚です。

もう一つとても大切で、広く人々が認識として持たなければならない事が、

そこの環境をご自身の使い方や欲求で壊してはならない!ということです。

持続可能な自然環境を残していくには、何よりもそこに集う人間がその意識と必要性を持つことです。

先週土曜日の一般開放では池に架かる橋の周りを倒木で覆っている箇所がありますが、

そこで何か生きものでも探したのか、置かれていた木々を掘り起こした形跡がありました。

元通りに戻して下され何の問題もありませんが、今朝私が見つけるまではそのままでした。

なぜ倒木が置いてあるかは理由がきちんとあるからです。

もし生きものがいたら、そこは彼らの棲家。人間が壊していいはずがありません。

ましたや生きものにとって棲みやすい環境を整えているビオトープです。

そこに棲息する虫1匹、葉っぱ1枚採取してはいけないのが原則であり、それが自然との人々の向き合い方です。

見つけた生きものはよく観察し、記録をつけて元へ戻す。

めくった木や石はまた被せておくことが ルールです。

幼稚園のお山は小さな生きもの保護区と思ってください。向き合い方が何より大切なんです。

元々の様子

倒木をめくった様子。バラバラでしょう。

土曜日のことです。

自宅近くの雑木林です。伐採により日当たりが良くなった林縁部。

本来そこで芽吹きを待っていた野草が10年振りに顔を出したと思ったら、

案の定、日曜日にはもうありませんでした。

いわゆる貴重な野草の盗掘です。

自身の欲求や売買目的でしょう。土曜日の午後に見つけ、

「なんてかわいい日本の蘭でしょう。雑木林の豊かさを感じるね」

と微笑んでから16時間後にはもう掘り出されてしまいました。

人通りの多い場所ではありません。この花を盗掘目的で探して歩いている人か、たまたま目にして気に入って採ってしまったか・・・・・・。

最初に挙げた認識や重要性が身についていれば、このギンランは毎年株を増やし、この雑木林の林床を豊かに美しくしてくれたはずです。

小さな花ですが、そこへは特定の虫も集まったでしょう。

ギンラン(ラン科)山地や丘陵地の林内に生える多年草。4月から5月に白く小さな花を付ける。

盗掘前の土曜日午後の現場。

採取は破壊であり、再生はほぼ不可能なのです。

毎月生きもの観察会を行っています。自然との向き合い方をこの会で学び、人間の生活に欠くことのできない自然環境のあり方を身につけてください。

ながつた幼稚園は横浜市幼稚園協会へ加入しています。

その中の緑支部11園が毎年新年度の研修会を開き、新任先生方の歓迎と新年度に向けた研修会を持っています。

どんな因果か今年は私に講師依頼があり、安請け合いをしてしまったので50分の講演をすることになりました。

テーマは、

「身近な自然観察を通して」です。

ながつた幼稚園の新任も参加しましたが、どうだったでしょうか。

自園の自然環境に目を向け、そこにいる生きものをもっと見つめて関わってください、という内容にしました。

子どもたちが普通に接している自然をもっと担任が共有しないといけないよ!という話です。

特に新任の先生には心構えを伝えてきました。

またこれで1つ課題をこなしました。

私も与えられた仕事をコツコツとこなす毎日です。

更に今年度は自然観察の研修を毎月設け、横浜市の教育研究大会で発表しなければいけないのです。

今から気が重いですがなんとか頑張りましょう。

子供たちも新しい環境に出て心身共に疲れているでしょう。

週末はハメを外さず、ゆっくり体と心を休め、また月曜日は幼稚園スイッチを入れてくてください。

今日の仲間^^;

ハラグロオオテントウ

12ミリもあって国内のテントウムシ界で最大!

アブラムシを食べてくれる益虫です。殺虫剤で一斉に死滅させないようにご注意ください。

今日は穀雨。たくさんの雨が穀物を実らせる春の雨のこと。

多くの田にも水が入り、田植えの準備が始まるでしょう。

本来なら熊本県も大分県も、同じように美しい田園風景が見られるはずですが、

なんとも恨めしい雨が降ることになってしまいました。

いつ収束するとも知れない地震の影響はどこまで広がってしまうのか。

5年前の大地震がまだ世界中に記憶として残っている中、またこの連続する大地震に私たちはどのように向き合ったらいいのでしょう。

各人がしっかり防災の意識を持たないと、この日本では生きていけません。

作物にとっては恵みの雨ですが、九州地方では恨めしの雨でしょう。

なんとかこの窮地を乗り切って欲しいと横浜の地から祈るしかありません。

穀雨を育む瑞雨(ずいう)、草木を潤す甘雨(かんう)、春の長雨は春林(しゅんりん)、早く咲いてと花に促す催花雨(さいかう)、

長く降りすぎてウツギの花が腐ってしまうほどという卯の花腐(うのはなくたし)などの言葉があるようです。

最近はこんな風情のある雨も少なくなり、ゲリラ豪雨ばかり。

農耕民族だった私たちが築いてきた美しい山野の姿をいつまでも留めたい穀雨です。

個人面談が始まりました。

担任との信頼関係をきちんと築いていただき、また個別の配慮が必要な情報をしっかり共有し、1日活動に入ります。

どうぞご協力ください。

| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| « 2月 | ||||||

| 1 | ||||||

| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |

| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |

| 30 | 31 | |||||